日本の技

当財団発行の月刊誌「生涯学習情報誌」から、日本の伝統的な美意識を大切にした、「日本の技」を毎号連載しています。

【2020年2月号 日本の技 インタビュー30】

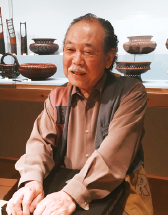

陶芸 井上萬二

白磁を極めて、なお新境地に挑み続ける

人間国宝に認定された井上萬二さんは、90歳になった今も新しい表現にチャレンジしている。教え子はすでに500人。アメリカでも150人を超え、日本の伝統工芸を海外に広めた第一人者である。

【2018年5月号 日本の技 インタビュー29】

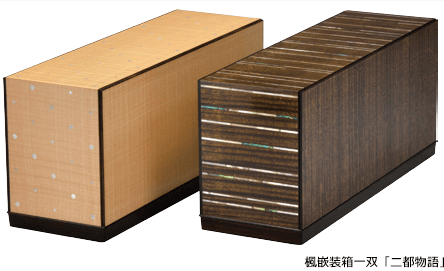

木工芸 須田賢司

伝統が行き着く先のモダンを目指して

祖父の代から3代続いてご活躍されている須田賢司さん。作品作りのために工房を東京から群馬県に移し、木工から漆、螺鈿(らでん)、金工まで、繊細な技術で独自の作風を磨き上げる。2014年に重要無形文化財(木工芸)保持者に認定された。

【2018年2月号 日本の技 インタビュー28】

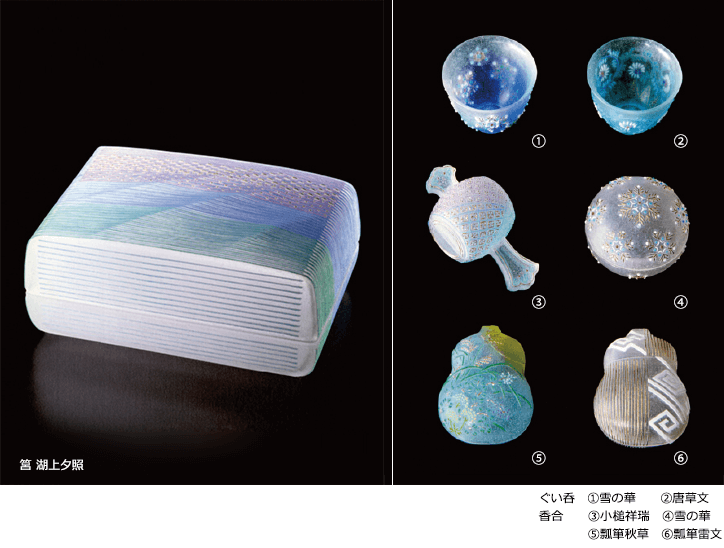

ガラス(パート・ド・ヴェール) 石田知史氏

西洋の技法と和の美が生み出す鋳込み硝子

パート・ド・ヴェール(鋳込み硝子)の起源は古代メソポタミアにまで遡る。その後、一端衰退したが、19世紀末のアール・ヌーボー期のフランスで蘇った。石田知史(さとし)氏のご一家は、親子で「和のパート・ド・ヴェール」を追求している。

【2018年1月号 日本の技 インタビュー27】

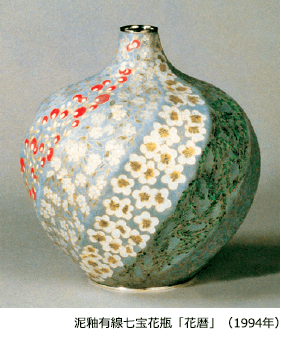

七宝 吉村芙子氏

七宝に新たな表現を生み出す数々の独自技術

吉村芙子(よしむらようこ)氏は師につかず、独学で七宝に取り組んだ。染織、陶芸、ガラスなど他分野の技法を積極的に取り入れる一方で、古い泥七宝の技法も活かし、自由で斬新な七宝表現を生み出している。

【2017年12月号 日本の技 インタビュー26】

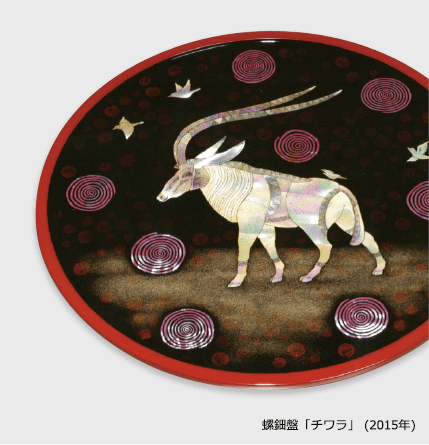

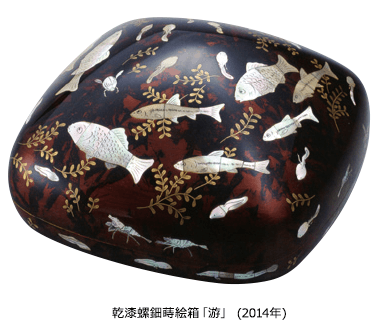

漆芸(螺鈿(らでん)) 中條伊穗理氏

失敗を恐れず、伸びやかさを大切にして表現したい

螺鈿は、奈良時代に遣唐使が中国から持ち帰ったといわれ、長い歴史を誇る伝統工芸である。その螺鈿に身近な動植物などのモチーフで新風を吹き込んでいるのが、中條伊穗理(なかじょういおり)さんだ。

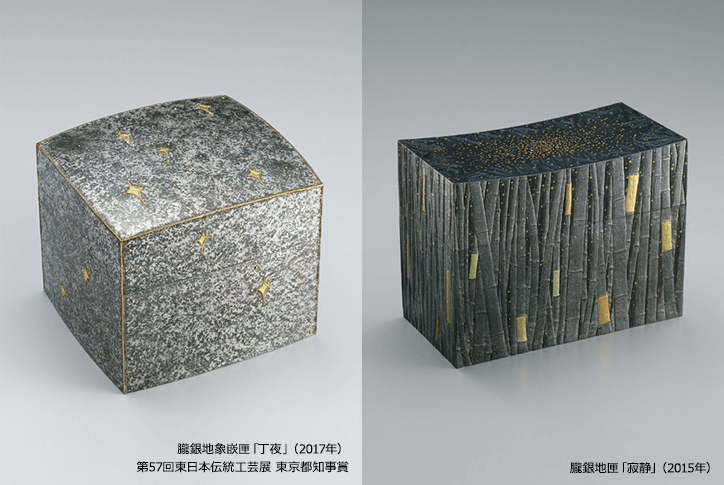

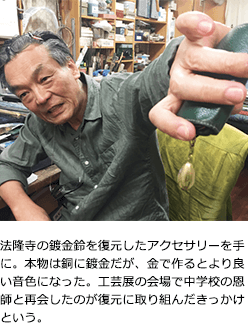

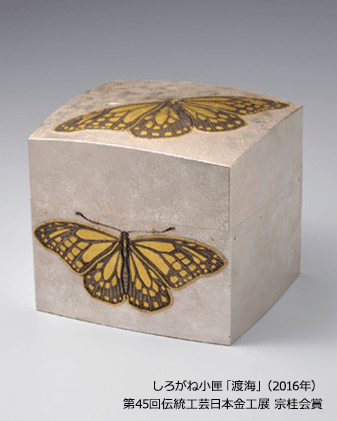

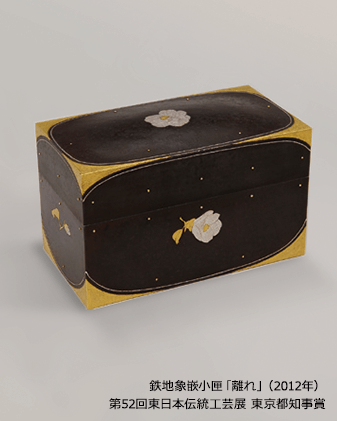

【2017年10月号 日本の技 インタビュー25】

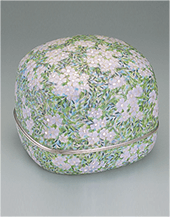

金工 奥村公規氏

工夫を重ね、おおらかな表現を目指していく

見た目は漆の木箱のようだが、触ると金属とわかる奥村公規さんの作品。鍛金や象嵌(ぞうがん)の技術を高めつつ、日本人が金属とどう向き合ってきたのか、古の工人に思いを馳せながら作る。

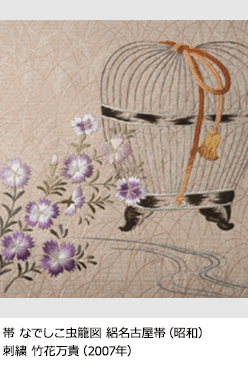

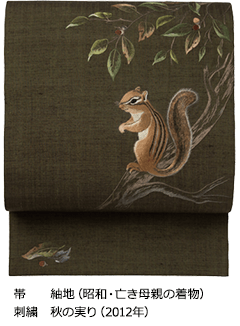

【2017年9月号 日本の技 インタビュー24 後編】

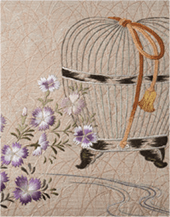

日本刺繍と仕覆 竹花万貴氏

一幅の絵になるよう、季節感を意識して刺繍する

前編での彫金帯留に続き、後編では竹花氏の日本刺繍と古布で作られた仕覆(しふく=茶の道具や器などを包む布製の袋)をご紹介する。古い帯や着物が、竹花氏の技術と感性により、生き生きとよみがえる。和装に新たな楽しみが加わる瞬間だ。

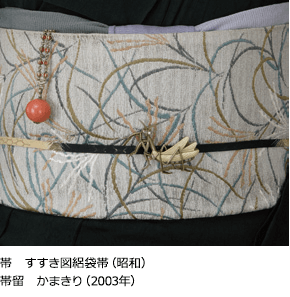

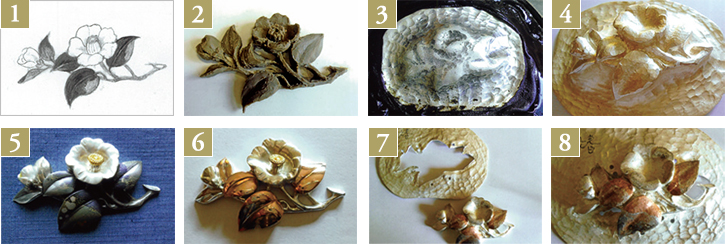

【2017年8月号 日本の技 インタビュー24 前編】

金工 竹花万貴氏

虫や鳥の帯留で、着物に独自の物語を生み出す

古い着物と帯に日本刺繍で命を吹き込み、ユニークな彫金帯留で独自の自然観を表現する竹花万貴氏。作品はまるで着物を舞台にして、一つの物語がつくられているようだ。今号の前編では、竹花氏創作の彫金帯留に焦点を当てて紹介する。

【2017年7月号 日本の技 インタビュー23】

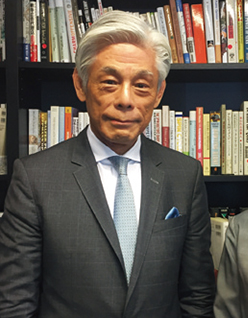

元文化庁長官 近藤文化・外交研究所代表 近藤誠一氏

「文化を日本外交の中心に置くべき」を推進し続けて

外交官で文化庁長官も務めた近藤誠一氏は、一貫して「文化を日本外交の中心に置くべき」と言い続け、文化外交を推進してきた。文化庁長官を退官後は、近藤文化・外交研究所を設立。海外での幅広い人脈を活かして、日本の伝統工芸の認知度向上に尽力している。

【2017年5月号 日本の技 インタビュー22】

人形 岩田宏子氏

47歳の遅いスタートから、独自の技を持つ工芸作家に

今にも動き出しそうな岩田宏子さんの木彫人形。本格的な人形制作は47歳になってからだった。遅いスタートにもかかわらず資質を磨き、伝統工芸人形展や日本伝統工芸展でたびたび入賞するほか、海外でも高く評価されている。

【2017年4月号 日本の技 インタビュー21】

染織 小倉淳史氏

絞りには多様性があり、表現の可能性は無限

小倉家は京都の染織工芸を代表する家で、5代目小倉淳史さんの父・建亮(けんすけ)さんは、江戸時代に消えた技法「辻が花」を復元した。淳史さんは、父から受け継いだ技法と重要文化財の復元で磨いた技術で、新たな絞り染の可能性に挑んでいる。

【2017年3月号 日本の技 20】 [財団助成事業報告]

パリ8区区庁舎における展覧会

継続的交流を通して、双方向の学びの深まりに期待

〈技collection〉(芝本久美子代表)は、日本の伝統文化や伝統工芸品を未来に繋げていく活動をする非営利団体。2010年から毎年パリで展覧会を行っているが、2016年はパリ8区区長から招へいされ、在仏日本大使館の後援を得て開催した。こうした芝本氏らの活動を、生涯学習開発財団が評価した助成事業でもある。

【2017年2月号 日本の技 インタビュー19 後編】

人形(博多人形) 中村信喬氏

貧しくてもその時代の最高の仕事をする

地元、九州北部からヨーロッパに派遣された天正遣欧少年使節の人形を作り続けている中村さん。作品はローマ法王にも献上された。人形には過去、現在の人々の祈りを現し、未来に伝えたいと話す。

【2017年1月号 日本の技 インタビュー19 前編】

人形(博多人形) 中村信喬氏

人のために仕事をすると作品に魂が宿る

中村信喬(しんきょう)さんは作品をつくるとき、自我を排し、人のために仕事をすることを心がけるという。巨大なモニュメントなども手がける中村さんの思いや背景、中村家の仕事に取り組む姿勢を、2回にわたって紹介する。

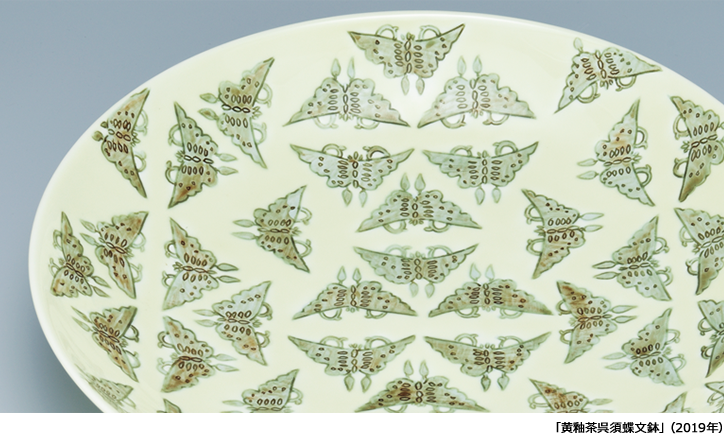

【2016年12月号 日本の技 インタビュー18】

陶芸 福島善三氏

たくさんの試行錯誤から生み出される独自の作風

17世紀頃から続くとされる福岡県の小石原焼。そこに代々伝わるちがいわ窯の16代目当主、福島善三さんは、原材料のほとんどを小石原で調達し、釉薬も独自に作成、すべての工程を自ら行う。その芸術性に優れた作品は、高い評価を得ている。

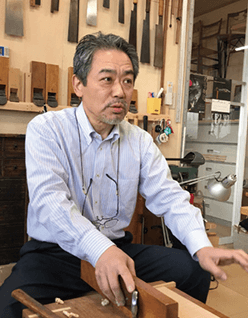

【2016年11月号 日本の技 インタビュー17】

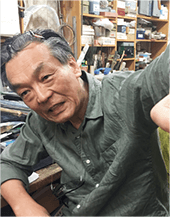

木工芸(江戸指物) 島崎敏宏氏

指物の技術は見えないところに詰まっている

金釘を使わず、木の部材を組み合わせることで家具や箱物を作る指物。組手、継手、仕口といった接合部が技術の主体だが、完成品からはこうした部分は見えない。江戸指物は、桑材の美しい木目をうまく活かしているのが特徴だ。

【2016年10月号 日本の技 インタビュー16】

人形 杉浦美智子氏

人形づくりの魅力は、人体を使いこなした表現にある

杉浦さんの作品「船出」は、第63回日本伝統工芸展で「東京都知事賞」を受賞した。その作品は、人形づくりの伝統的技法である桐塑紙貼(とうそかみばり)で成形したものに、染色した極薄の和紙を貼って仕上げる。

【2016年9月号 日本の技 インタビュー15】

陶芸 寺本 守氏

作品のベースは、変化する自分の生き様

茨城県笠間市に窯を置いている寺本さんは、笠間の形式にとらわれない気風が自分に合っていると話す。上絵に銀彩を施した躍動的な作品や、クリーム色の縞壺など、味わい深い独特の世界を表現している。

【2016年8月号 日本の技 インタビュー14】

染職 平山八重子氏

機(はた)のリズムと一体になって織り上げる

微妙に違う同系色の糸を何色も使って、独自の世界を織り上げる平山さん。その作品は、まるで波や風、季節の息吹を表現しているかのようだ。国産の繭を使う糸づくりからお話しを伺った。

【2016年7月号 日本の技 インタビュー13-2】

漆芸(蒔絵) 室瀬和美氏

漆器は暮らしの中で使われてこそ完成する

国宝や重要文化財の修理も依頼される室瀬さんは、何百年も前の仕事から学ぶことは多いと言う。その一方で、漆器が現代の生活の中でもっと使われるように、啓蒙活動も熱心に行っている。

【2016年6月号 日本の技 インタビュー13】

漆芸(蒔絵) 室瀬和美氏

日本人の美学が凝縮されている蒔絵

日本を代表する工芸品として海外でも高く評価されている蒔絵。その第一人者で人間国宝に認定されている室瀬和美さんの工房を訪ね、伝承技術を独自の感性で表現している研出蒔絵の魅力や国内外への取り組みなど2回に分けて紹介する。

【2016年5月号 日本の技 インタビュー12】

染織(江戸小紋) 小宮康正氏

色落ちしにくい着物として生き残った江戸小紋

小宮染色工場の三代目小宮康正さんは、伝統技術を継承しつつ、常に改良の精神をもって江戸小紋のクオリティを高めてきた。「良いなあ」と思われるものづくりの姿勢は、いま二人の息子にも継承されている。

【2016年4月号 日本の技 インタビュー11】

ガラス工芸 イワタ ルリ氏

鋳込みの技術をガラスに活かす

幼いころから身近でガラスに親しんできたイワタルリさん。祖父の代から続く日本のガラス工芸の技術を単に継承するだけでなく、鋳造の技法を取り入れた新たな試みで存在感のある作品づくりを展開している。

【2016年3月号 日本の技 インタビュー10】

鍛金 大角幸枝氏

伝統技術は、生活の中で使われてこそ意味がある

「鍛金」で女性初の人間国宝に認定された大角幸枝さん。道具にこだわり、鍛金、彫金、布目象嵌という3つの技術を組み合わせて自分の形を表現、金工に対する評価の高い海外で日本の伝統工芸を広めている。

【2016年2月号 日本の技 インタビュー9】

截金 江里 朋子氏

専門職の人が作ったものに加飾するので、より良い作品に仕上げていく責任がある

仏教伝来と共に大陸から日本に伝わった截金(きりかね)。その技術を伝承してきた数少ない截金師の一人である母親の技術を受け継ぎ、工芸における独自の創作活動を展開している江里朋子さん。次代に向けた新たな伝道師として、作品作りに挑戦している。

【2015年12月号 日本の技 インタビュー8-2】

竹工芸 藤沼 昇氏

高い志で次世代に文化を引き継ぎたい

工芸家としての階段を一気に駆け上がった藤沼昇さん。苦しみの中で「気」と出会い、壁を乗り越え、いま、次世代に伝統文化を継承するため、好奇心を失わず作品作りに挑戦し続けている。

【2015年11月号 日本の技 インタビュー8】

竹工芸 藤沼 昇氏

作り手の人間性がダイレクトに表れる竹工芸

藤沼昇さんは、竹工芸で人間国宝に認定されているが、日本国内で作品に出会える機会はなかなかない。作品の90%以上が海外に渡っているからだ。藤沼さんの転機や、その作品の魅力を2回に分けて紹介する。

【2015年10月号 日本の技 インタビュー7】

漆芸 小森邦衞氏

漆は器の骨格をよく理解して塗る

輪島塗の新境地を開いたとして、2006年に人間国宝に認定された小森邦衞さん。日本を代表する美術工芸品である輪島塗は、その美しさや何重にも漆を塗り重ねた堅牢さが人を魅了する。

【2015年9月号 日本の技 インタビュー6】

陶芸 岩永 浩氏

土も釉薬も道具も自分で作る

有田でも独自の染付作家として知られる岩永浩さんは、すべての材料を自分で作り、すべての工程を自分の手で行う。水墨画の濃淡を応用した染付は、繊細で温もりがあり、人気が高い。

【2015年8月号 日本の技 インタビュー5】

陶芸 中尾恭純氏、中尾純氏

父子で追求する白磁・青白磁の美

佐賀県JR有田駅近くの中仙窯は中尾恭純さんと弟の英純さん、そして恭純さんの長男純さんで運営している。恭純さんは白磁に色鮮やかな象嵌が特徴的で、純さんは白磁と青白磁の美を追求している。

【2015年7月号 日本の技 インタビュー4】

漆芸 吉野貴将氏

漆の偶像作りで文化の継承に貢献

日本を代表する伝統工芸である漆芸。吉野貴将氏はその高い技術を受け継ぎつつ、器ではなく「偶像」制作を通してメッセージを発している。

【2015年6月号 日本の技 インタビュー3】

硯(すずり)制作 雨宮弥太郎氏

現代の造形として大きな可能性を持つ硯

雨宮弥太郎氏は、元禄3年(1690年)から続く雨端硯本舗の13代目。伝統と和の感性を踏まえながらも、斬新なイメージの硯を提案し、工芸展等で高い評価を得ている。

【2015年5月号 日本の技 インタビュー2】

友禅染め 坂和 清氏

染色の枠をこえてチャレンジしていく

友禅作家・坂和清氏の工房は、新宿区の神田川近くにある。そこは江戸時代に京都から来た着物職人が住み着き、東京友禅の産地として今に至っている。

【2015年4月号 日本の技 インタビュー1】

陶芸 前田正博氏

洋絵具で塗り重ねた絵画のような色絵磁器

伝統的な陶芸の世界に、自由な発想で新風を送る前田正博氏。ボランティア活動にも熱心な氏の工房を訪れました。