理事長対談

輝き人のチャレンジと学び

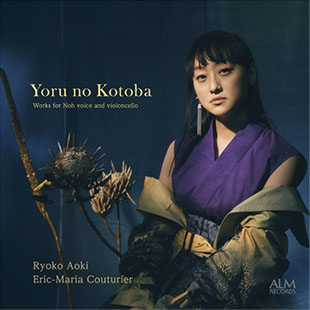

第5回 春日雅人さん

第5回 春日雅人さん

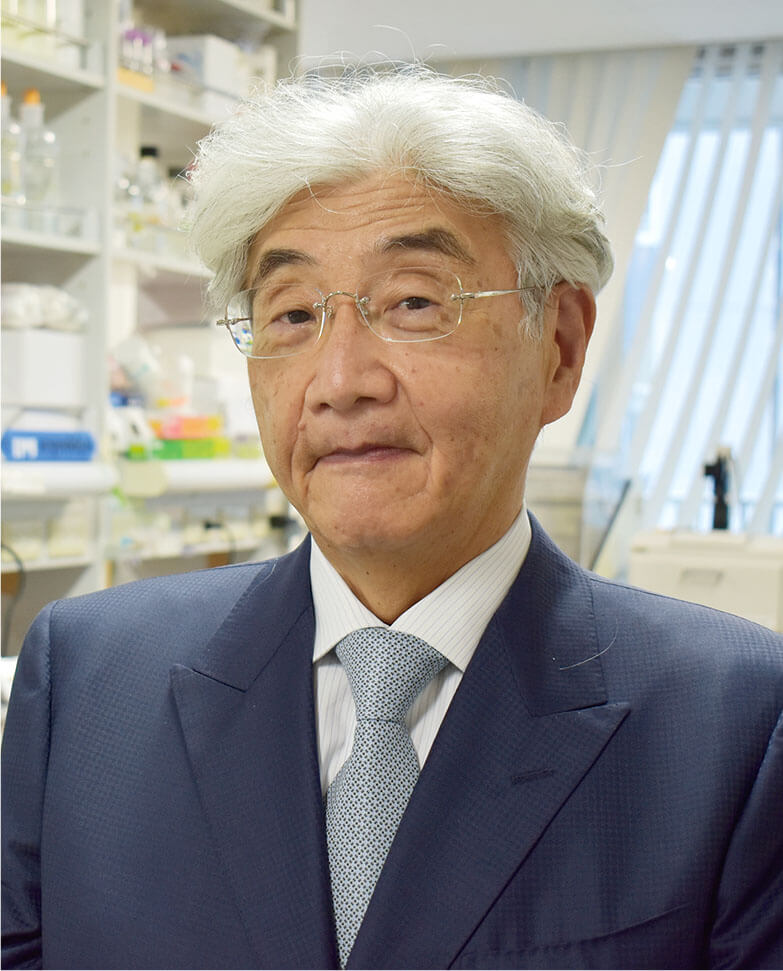

医師・医学博士/朝日生命成人病研究所 所長

国立国際医療研究センター 名誉理事長/第31回日本医学会総会 会頭

生涯学習開発財団理事長・横川浩が各界で活躍される輝き人にお話を伺うシリーズ。目指した道で自分を伸ばすヒント、そして人生の転機における新たなチャレンジや学びついてお伝えします。

第5回は、医師・医学博士で糖尿病研究の第一人者・春日雅人さん。米国留学における想定外の苦境や、そこからどう糖尿病発症のメカニズム発見に至ったのかなど、お聞きしました。

かすが まさと●1948年生まれ。東京大学医学部卒業。東大病院第三内科を経て米国留学し、留学中の1981年、糖尿病発症の根源的メカニズムを発見。以後も糖尿病研究や予防に大きく貢献し、第一人者として研究・指導に活躍。持田記念学術賞、ベルツ賞、日本医師会医学賞、武田医学賞、紫綬褒章受勲、欧州糖尿病学会Claude Bernard Prize、 鈴木万平記念糖尿病国際賞など受賞多数

留学先で放置された苦境から

糖尿病のメカニズム解明という大発見

横川 春日さんとは麻布中学校以来、60年以上のおつきあいになります。糖尿病研究の分野で歴史的発見をされたにもかかわらず、とても謙虚な方で、自慢げに自分の話をするようなことがありません。なので、長年つきあっていても意外と知らない面があります。今日は、医学の道にどう向き合って、どんな学びやチャレンジをしてこられたか、お聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。

春日 こちらこそ、よろしくお願いします。

横川 まずは、なぜ医学の道を選ばれたのか、そこからお話しいただければと思います。

春日 父が内科医として開業し、親戚にも医師が多くいました。強く勧められたわけではないですが、身近に医を感じる中で、自然に医者になろうと思うようになっていきましたね。

横川 私もお父様にお会いしたことがありますが、特に地域医療を大切にされている立派なお医者さんという印象があります。中学生の時はもう決めていましたか。

春日 そのころはまだなんとなくで、進路を迷っていた時期もあります。特別な理由があって医者を目指したということではないのです。

横川 春日さんの自然体を感じますが、その後は順調に東京大学医学部に入られ、卒業後は第三内科に入局されています。

現在所長を務める公益財団法人朝日生命成人病研究所にて。生活習慣病の研究施設と付属医院があり、糖尿病、循環器、消化器の患者を外来診療し、糖尿病の学習入院もできる。

学習入院とは、糖尿病改善や予防に必要な食生活や運動について、1、2週間入院して、実践しながら学ぶもの。ほとんどの人は学習入院中に血糖値が顕著に改善するという。

外科では治せない病気を専門に

春日 フィジシャンサイエンティストというのですが、病気がどうして起こるのかを追究したい、同時に患者さんも診られる医者になりたい、そう思うようになったのです。父のように患者さん一人ひとりを診療して病気を治すのもやりがいがあると感じるのですが、病気の根本的なところを研究して社会に役立てられたらと思ったのです。東大の特に内科では、研究と臨床の両方を目指す人は多いです。

横川 内科の中でも糖尿病を専門に選んだのはなぜですか。

春日 そのころは内科で診断して外科で治療するということが多かったんです。たとえば心臓弁膜症などは外科で手術をします。胃潰瘍でさえ外科治療していました。そんな状況から、当時は外科に行く人が多かったのです。

しかし私は、診断だけして治療は外科にお願いするというのが嫌で、そういう領域ではなく、外科では治せない病気を専門にしたいと思いました。糖尿病は慢性の病気で、傷んだ臓器や血管を取り換えるという臓器移植で治療が可能かもしれませんが、外科では治療しにくい領域です。動脈硬化や糖尿病はその代表的な病気だと思います。そういう訳で第三内科、そして糖尿病を選択しました。

横川 20代の若さでそうした大きな選択をされたわけですが、振り返って他の領域をやればよかったと思ったことはありませんか。

春日 それはなかったですね。私に限らずですがいったん飛び込んでしまうと、忙しくやってるうちにその領域ならではの面白さに気づき、もっと追究したいと思うものです。当時はいろいろなホルモンが見つかって、どのホルモンがどう作用するのかがわかり始めた時期で、内分泌学や糖尿病学は取り組みがいがある、ある意味華々しい分野だったかもしれません。今の時代なら、研究者としてもっとチャレンジングだったり面白いと感じたりする分野は、また違ったかもしれませんが。

4年に一度の医学会総会の会頭として

横川 そういえば、医学の多様な分野の方が集う第31回日本医学会総会が2023年4月に開催され、その会頭を務めておられますね。

春日 日本医学会は、内科学会や外科学会といった医学関係の141の学会が加盟しています。その日本医学会が主催して、4年に1回総会を開き、基礎から臨床までのさまざまな横断的なテーマ、今回は「ビッグデータが拓く未来の医学と医療」ですが、それについてディスカッションをしました。同時に、医学・医療の現状と将来について、社会に発信して対話するというもう一つの使命があります。一般の方にも分かる形での展示や講演会を行いました。

横川 4年に1回というと、医学会のオリンピックのような感じですね。そのようなイベントのトップを春日さんが担われるということを、友人としては大変誇りに思います。

副題として「豊かな人生100年時代を求めて」とあります。生涯学習開発財団も充実した人生100年を過ごしていただくために、学び続けることの大切さを啓蒙しているので、共通のテーマだなと拝見しました。

話を戻しますが、1979年に第三内科からアメリカに留学されますが、留学を選んだのはなぜですか。

第31回日本医学会総会のポスター。

2023年4月、東京国際フォーラムを中心とした丸の内・有楽町エリアにて開催された。学会としての学術集会のほかに、現代の医療がどう進歩してきて、いま何が問題なのか、あるいはそれがどのように解決されるのかなど、一般向けの展示や講演会も行われた。

春日 日本で週5日、6日、患者さんを診ながら並行して研究していると、研究に専念できず、どうしても中途半端なところがあるわけです。日本である程度研究に慣れたらアメリカで朝から晩まで研究に没頭したいと思い、フェローシップを取ってNIH(国立衛生研究所)に留学したわけです。NIHはアメリカで最も歴史がある医学研究所で、糖尿病研究では世界的権威だったジェシー・ロスの研究室は優れた研究者が集まっていました。

横川 念願だった研究に没頭できる日々が始まったのですね。

アメリカ留学で想定外の苦境に

春日 ところが、時間はたっぷりありましたが、研究に没頭とはいかなかったんです。通常は留学するとその研究室のボスから「君は何々を研究しなさい」というような指示があるものなのです。世界有数の研究室なのだから、行けば良い研究ができると思いこんでいました。しかし私の場合は、「君はフェローシップを持ってきたのだから、ラボの研究ではなく自分の研究を自由にやりなさい」と言われ、上司もすぐにサバティカル(研究休暇)でパリに行ってしまったのです。ジェシー・ロスにも「焦るな。スミソニアン博物館に行ってゆっくりと展示品を眺めてきなさい」と言われました。要は自分で考えろということです。やりたい実験も思いつかないので、1年くらい実験せずに過ごしてしまいました。

横川 自分をその立場に置き換えたら、なかなかつらい日々ですね。

春日 研究所には各国から来た同年代の人たちもいましたが、相談したところで、面白いアイディアがあれば自分で研究しますから、教えてくれるはずがありません。結局、研究テーマや実験は自分で考えて自分でやらなくてはいけないということが、身にしみてわかりました。図書館で論文を読み込んで、ラボの強みを活かした研究ができないかなと考え、なんとかある程度データを得ることができました。

1年間苦労はしましたが、ある意味では自由に研究ができ、なおかつ鍛えられたと言っていいのかもしれません。非常につらく厳しい状況でしたけどね。

いよいよ研究に没頭し歴史的大発見

横川 そうやって自分で考えた研究に邁進する中、1981年に、チロシンキナーゼという酵素の関与ですか、糖尿病発症のメカニズムを解明するという大発見をされたのですね。

春日 糖尿病はインスリンの作用不足で起こります。インスリンの出が悪ければ糖尿病になりますし、肥満の人はインスリンはたくさん出ますが効きが悪い。なぜインスリンが出ないのか、なぜ効きが悪いのかがわかると糖尿病のメカニズムが解明されるわけです。その頃、インスリンが細胞表面にある受容体にくっつくことで、インスリンが持つ情報が細胞の中に伝えられると知られ始めたころでした。ところが受容体にくっついた際、何の機能でそれが起きるかわからなかった。その第一歩がインスリン受容体に内在するリン酸化酵素であるチロシンキナーゼを活性化させることだということを、実験によりつきとめたのです。チロシンキナーゼの活性が落ちている人は糖尿病になりやすいのです。

横川 春日さんはその実績を評価され、プロフィールにも書いた通り多くの医学賞受賞をされています。我々仲間内では春日さんがいずれノーベル賞を受賞されるのではないか、そうなるといいなという話もしていました。

春日 ノーベル賞は新たな治療法とか新薬につながることが必要です。インスリン作用の第一歩は解明しましたが、それを基にして画期的な治療法や薬が生まれたわけではないのです。

横川 相変わらず謙虚なのが春日さんらしいですが、アメリカではそうはいかないですよね。

春日 そうですね。日本の社会とはやはり違うので、いい意味で自分を出さないといけませんね。アメリカ時代は、特に研究に関しては、かなり積極的にできたかなという気がします。

「優秀な人間から外に出す」

横川 留学を終えて東大の第三内科に戻られますが、1990年に神戸大学の教授になられました。それはどういう経緯ですか。

春日 戻って7年目くらいに教授から、神戸大学の糖尿病も専門にしている内科で教授を募集しているが、応募してみないかと勧められました。東大の第三内科は日本で最も古い内科とされていて、特に冲中重雄先生は有名でした。その冲中先生が「冲中内科では優秀な人ほど早く外に出す」とおっしゃったと。本当かどうか知りませんが(笑)。私が東大にいなくても糖尿病グループは優秀で、しっかり活動してくれると感じていましたし、それに、応募しても通るとは限らないしと思い応募したら通ってしまったわけです。

横川 さすがにそれは謙遜でしょう。

春日 いえ、その頃は内科の教授は50歳くらいで就くことが多かったのですが、私の場合42でした。若すぎるのと、私は東京からの応募で神戸大学内でも立候補者がいましたから、通る可能性は高いとは思っていませんでした。

横川 神戸大学ではその後附属病院の院長などもされて、けっこう長かったですよね。

春日 18年ですね。最初の5年くらいは家族も一緒でしたが、子供の学校のこともあり、それ以降は単身でした。

横川 私も通産省時代の40代半ばから、東京を離れての勤務・生活をけっこう多くやりましたが、これが実に楽しく素晴らしい経験となりました。春日さんもそうだったのかなと想像しますが。

春日 やはり神戸大学の人が、一緒にがんばろうと前向きに受け入れてくれましたし、若い人のエネルギーを借りて研究したり、あるいは診療したりするのは面白かったですよ。

横川 神戸では、1995年の阪神淡路大震災にあわれていますよね。

春日 私の自宅はそれほどでもなかったのですが、初日は約20キロを歩いて病院に行きました。病院に着いても5階の研究室まで上がるのがまず大変で、研究室や教授室は実験設備やらテレビやらが飛び交い、原状を留めていませんでした。

心配して救急部の方に行きましたが、続々と被災者が運ばれて来て、「先生そこにいたらじゃまですから」と追い出されたような感じでした。職員や学生にも被災者が多数出て、落ち着いて研究ができるようになるまで、6か月くらいかかったと思います。

私の場合は「楽しいからこそ頑張れる」

研究に没頭することでゾーンに入ったのかも

横川 2008年に国立国際医療研究センターに移られ、最終的には理事長・総長も務められます。医師・研究者としての勉強を続けながら、マネジメントでも力を発揮されたんですね。

春日 いやいや、マネジメントは得意ではありません。研究には体力も必要で、若い人にやってもらいながら、徐々に管理職になっていくのですが、一番の醍醐味は自分の手で研究をすることです。論文を読んだり知識を学ぶのは今でもあまり苦にはならないですね。

横川 われわれが取り組んでいる生涯学習でも、人によって、頑張る学習と楽しむ学習があると思います。

春日 私の場合は「楽しいからこそ頑張れる」という思いが強くあります。興味がある、面白いと思うことは続けられるし、集中したときにすごい能力を発揮します。まずは自分の興味や面白いと思うことに取り組むといいのではないですか。

大発見のようなゾーンに入れた理由

横川 後進の指導や育成においても、そういう点を重視されているのですか。

春日 無理強いはしない主義ですね。私が研究しているのを見て、面白そうだとついてきた方もいらっしゃるし、臨床が面白いと感じればそうした道に進むのがいいと思っています。

横川 そういえば、新宿山吹町でお父様が開かれた春日医院はいまご子息が継がれていて、春日さんも診察をされているのですよね。

春日 私は週に半日だけですが、息子は地域医療にやりがいを感じて継いでいます。

横川 財団では50歳以上の方で博士号に挑戦される方を支援しています。チャレンジされている方にアドバイスはありますでしょうか。

春日 会社を定年で終わりではもったいないです。定年前でも、その後でも、チャレンジすると生きがいになるし、集中できることがあると人生が充実します。それができるサポートはとても意義深いと思います。

横川 そう言っていただけると励みになりますし、長く継続していきたいと思います。

春日さんは、偉くなるぞーとか力んだところがまるでない自然体なのですが、それでも随所にすごい能力を発揮しておられます。最後にお聞きしたいのは、自分が面白いと思えることに出会ったとして、そこから新しい発見にいたるような、パワーとか心の持ちようの部分でヒントをいただけますか。

春日 いま考えると、アメリカに行ってたときは本当に研究に集中していたと思います。人間関係に変に気を使う必要もなかったし、日々研究のことしか考えていませんでした。スポーツで言うゾーンに入っているように、まさに没頭していたと思います。

横川 ありがとうございました。