日本の技

インタビュー 4

インタビュー 4

漆芸 吉野貴将氏

漆の偶像作りで文化の継承に貢献

漆の偶像作りで文化の継承に貢献

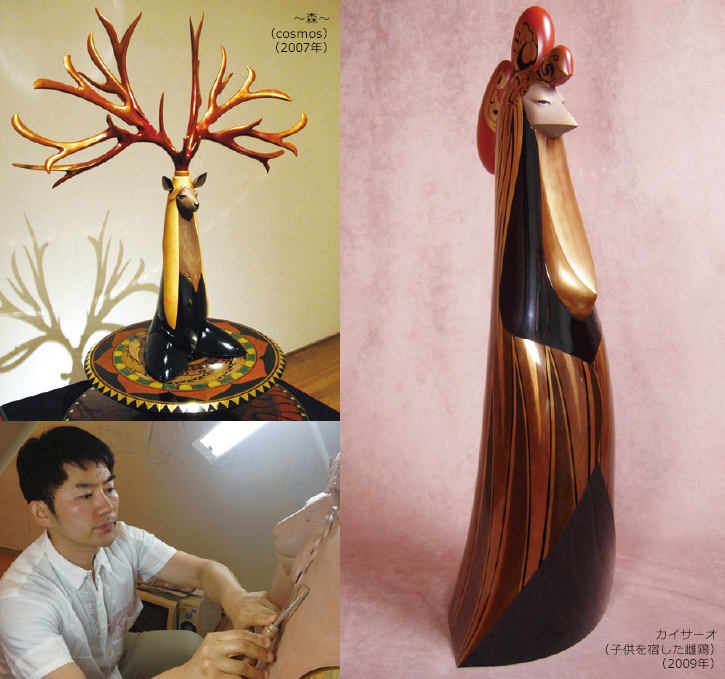

日本を代表する伝統工芸である漆芸。吉野貴将氏はその高い技術を受け継ぎつつ、器ではなく「偶像」制作を通してメッセージを発している。

(聞き手上野由美子)

坂和 清氏

- 1976年

- 東京都生まれ

- 2008年

- 東京藝術大学大学院美術研究科博士後期課程美術専攻

工芸研究領域漆芸分野修了 学位博士号(美術)取得 - 2008~2011年

- 東京藝術大学美術学部工芸科工芸基礎研究室教育研究助手

- 現在

- 日本文化財漆協会理事、(社)現代工芸美術家協会会友

〈受賞歴〉

- 2002年

- 原田賞(東京藝術大学奨学金)

- 2003年

- 杜賞(東京藝術大学美術学部杜の会)

- 2005年

- 日本漆工奨学賞(社)日本漆工協会

- 2008年

- 野村美術賞(財)野村国際文化財団

- 2011年

- 現代工芸新人賞(第50回記念現代工芸美術展)

心象風景としての人形に感動

――人形を作り始めたきっかけは。

ある人形作家の作品に出会ったことです。昭和初期の貧しい子供たちの心象風景を人形として作品にしており、デパートで開催された展示会で見た時、その人形には人を魅了する何かがありました。私もこうした作品を生み出したいと、その時、強く思ったのを覚えています。見よう見まねで人形を作るうちに、幼少期にあったいじめの経験や、人の顔色を窺い気を遣っていた頃に養われた感性と、人形を作るという表現行為が結びつき、作ることで気分が晴れて楽しくなることに気付いたのです。私の人形作りの原点は、ここにある気がしています。

偶像に託す命への感謝とその輝き

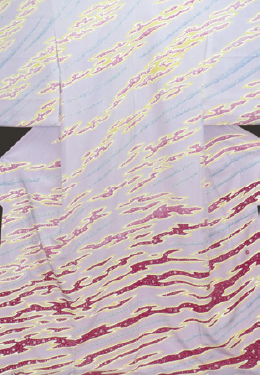

〜成〜(カイローン)(2003年)

――現在の作品に込めたメッセージは何ですか。

東京藝術大学で学んでいる時期に、約1か月かけて中国からチベットを旅しました。ある日の昼食後、食堂の裏庭で鶏やうさぎが入れられた小さな檻に目が止りました。食用となる運命にありながら、懸命に餌をついばむ鶏たちの眼は、ひたすらに生きようとする命の輝きで満ち溢れているように見えました。私たち人間の命は、彼らの犠牲の上に成り立っていますが、はたしてどれだけの人間がその事実を認識し、感謝をして食事をしているでしょうか。眼の前の鶏と私も、同じ命で繋がっていると認識した瞬間、懸命に生きる鶏たちの姿に畏敬の念を抱かずにはいられませんでした。

この命を慈しむ気持ちの大切さを気付かせてくれた、鶏たちへの感謝の気持ちを作品として表現したいと思い、その思いを形にした作品が『〜成〜(カイローン)』です。ここから私の人形作り=偶像表現が本格的にスタートしました。あらゆる命の中には多くの感動や学びがあります。私はそれらの一つひとつを、漆芸の技術を通して紡ぎ出していきたいと感じたのです。

私が自らの人形作品を「偶像」と呼ぶのは、その言葉の持つ“憧れや崇拝の対象”という意味が、日常の中にある命の存在に気付き、心を傾けてくれるよう訴えかける人形の役割とマッチしていると感じるからです。人、動物、植物、あらゆる命を観察するうちに、私の心に湧き出る感動や心象を偶像として表現したくなります。

小学校で染めの講座も担当

ダルマ(2009年)

――なぜ漆を選ばれたのか、そしてその特質や技術を作品制作にどのように活かしているのですか。

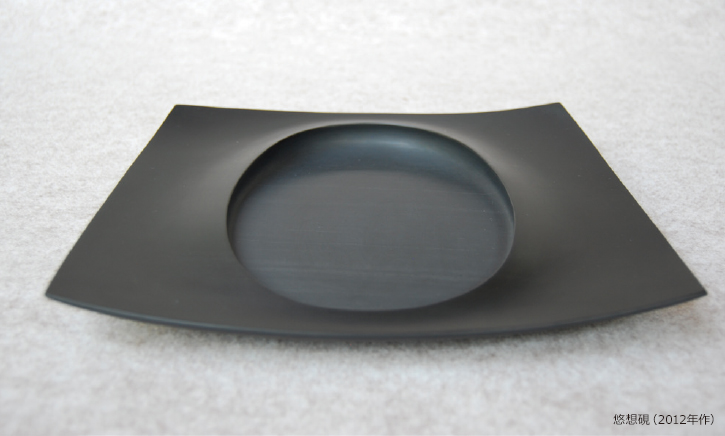

東京藝大で漆を学んだ時、漆という天然素材に人間の手業を積み重ねていくことで、見たこともないツヤや神秘的な表現ができることに感動しました。同時に、漆の魅力を自分の偶像表現に生かせば、他の素材では絶対に真似できない、新しい偶像の姿を創造できると確信したのです。また、漆は木の樹皮に大きなキズを何本もつけ、一滴一滴とにじみ出る樹液をすくい取って採取されます。自然が育んだ命そのものである漆は、一滴として無駄にできない尊いものです。その点でも、私の作品テーマを形作る素材として最適だと思っています。

技術的には、脱活乾漆という、漆で中が空洞の像を作る伝統技術を応用しています。古くは奈良興福寺の阿修羅像に代表される仏像制作に使われた技法で、軽くて丈夫なのが利点です(木材のように割れなどの経年変化が無い)。粘土で原型を制作した後に石膏で型取りをします。その後、石膏雌型の内側に様々な漆下地の行程を積み重ね、さらに糊漆で麻布を貼り付け、布地を漆下地で埋め、表面を均一に研いでいきます。この行程を何度も繰り返し、像の厚みを増し強度を持たせます。2〜4㎜の厚みがでたところで石膏雌型から取り外し、パーツを貼り合わせて空洞の像を成形。その後、像の表面に漆下地、研ぎ、漆塗り(下塗り、研ぎ、中塗り、研ぎ、上塗りと何度も塗り重ねる)を繰り返して完成となります。

石膏雌型から像を取り出す作業

繊細さを要求される蒔絵の作業

蒔絵の技術も使います。蒔絵の絵柄を漆で描き、そこに金粉を蒔きつけていきます。硬化後、上から漆を塗り込み、炭研ぎで金粉を研ぎ出します。蒔絵は、微細な金粉を包み込む、漆の強力な接着力があるからこそ発展した伝統技法です。漆黒に映える金地の輝きには、神秘的な魅力があります。これも私の作品の大切な要素です。また、漆は独特の粘り気があり、専用の筆 や刷毛でしか美しく塗る事はできません。用途に合わせて道具を選別し、塗る時もどこに支点を置いて刷毛を回して塗るかがポイントになります。道具の選び方や使い方も、漆芸家として最も気を使う要素の一つです。

――現在、日本における漆の置かれている立場についてどう思われますか。

海外に認められた素晴らしい文化でありながら、国内での認知度は低いと感じます。漆の魅力と価値、その表現の可能性を多くの人に知っていただき、漆の文化継承に貢献したいと思っています。活動の一環として、海外での作品発表や日本橋三越本店での個展、また能舞台における、漆を使った能面制作なども予定しています。

古代オリエントガラス研究家。UCL(ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン)考古学研究所在籍中。2012年国際日本伝統工芸振興会の評議員。ARTP副団長として王家の谷発掘プロジェクトに参加(1999年〜2002年)。聖心女子大学卒業論文『ペルシアガラスにおける円形切子装飾に関する考察』、修士論文『紀元前2000年紀に於けるコア・ガラス容器製作の線紋装飾に関する考察』ほか、執筆・著書多数。