日本の技

インタビュー 13 後編

インタビュー 13 後編

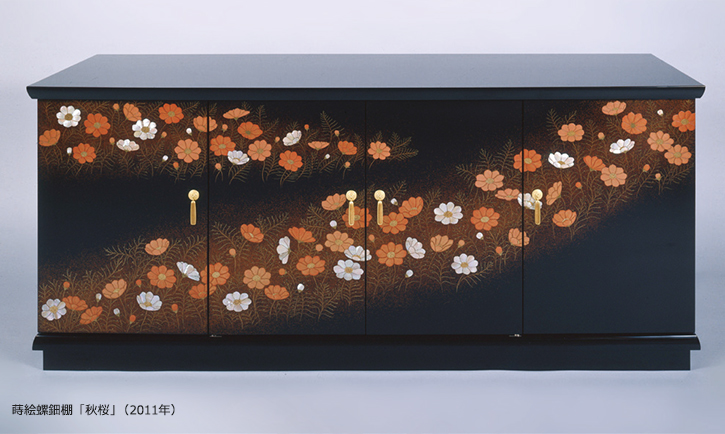

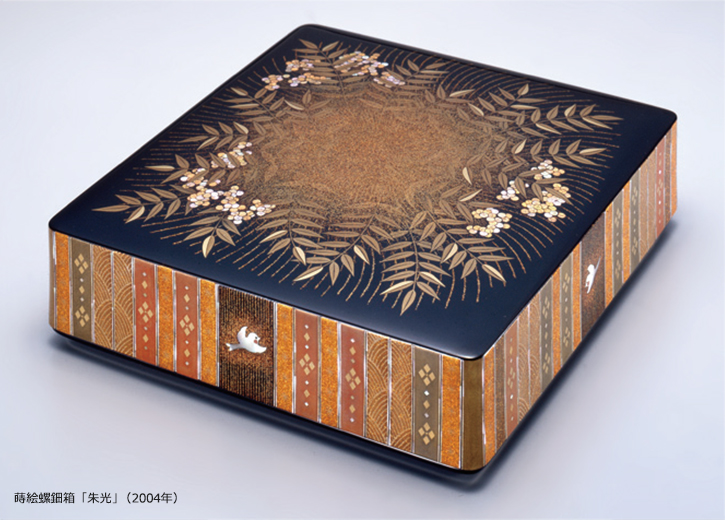

漆芸(蒔絵)室瀬和美氏

漆器は暮らしの中で使われてこそ完成する

漆器は暮らしの中で使われてこそ完成する

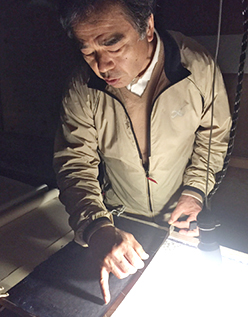

国宝や重要文化財の修理も依頼される室瀬さんは、何百年も前の仕事から学ぶことは多いと言う。その一方で、漆器が現代の生活の中でもっと使われるように、啓蒙活動も熱心に行っている。

(聞き手上野由美子)

室瀬和美氏

- 1950年

- 東京に生まれる

- 1975年

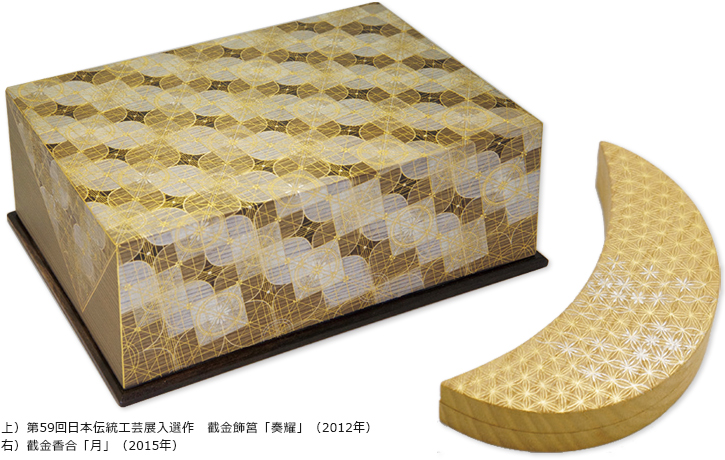

- 第22回日本伝統工芸展にて「冬華文蒔絵飾箱」が初入選

- 1976年

- 東京藝術大学大学院修了(修了制作大学買い上げ)

- 1985年

- 第32回日本伝統工芸展にて蒔絵飾箱「麦穂」が奨励賞

- 1991年

- 目白漆芸文化財研究所開設

- 1996年

- 三嶋大社蔵国宝「梅蒔絵手箱」模造制作(〜1998年)

- 2000年

- 金刀比羅宮本殿拝殿格天井「桜樹木地蒔絵」制作(〜2004年)

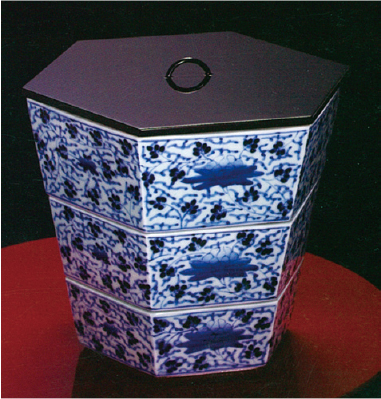

第47回日本伝統工芸展にて蒔絵螺鈿八稜箱「彩光」が東京都知事賞 - 2002年

- 第49回日本伝統工芸展にて蒔絵螺鈿八稜箱「彩華」が奨励賞

- 2008年

- 重要無形文化財保持者(人間国宝)認定

紫綬褒章受章 - 2013年

- 「工芸からKÔGEIへ」展出品(東京国立近代美術館工芸館)

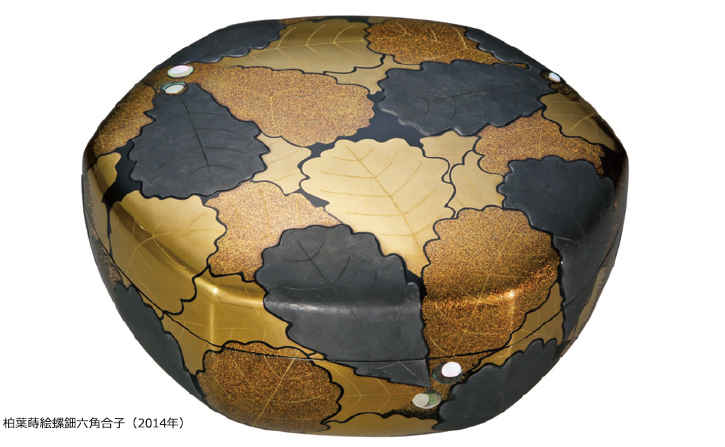

- 2014年

- 「人間国宝の現在(いま)」展出品(東京国立博物館平成館)

海外にKÔGEIを発信する

――文化財の修理や模造から学ぶ点はありますか。

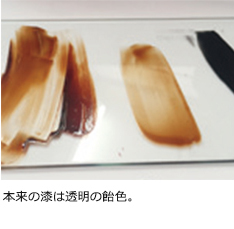

修理時に表具を剥がすと書き付けが出てきたり、金具を外して見ると、下の塗膜が見えて、当時はこんな色だったのが500年経過するとこうなるんだとわかったり、勉強になります。だから私の作品も、20年後はもっといい色になると予測できるので、あえて最初は沈み気味に仕上げます。私の死後、100年、200年経過した時に見た人は、また違うものが見えると思います。修理や模造制作を通して実感しました。

2013年に伊勢神宮の式年遷宮がありました。遷宮は、伝統技術を次世代に伝える意味でも重要だと言われますが、建物だけでなく納める御神宝などもつくり直すんです。儀式の後は各社(やしろ)に納められて、神職さんでも見られません。工芸には、使えるけど使わないものに最高の技術を用いる場合もあるということです。

――海外へのKÔGEIの普及にも力を入れてますね。

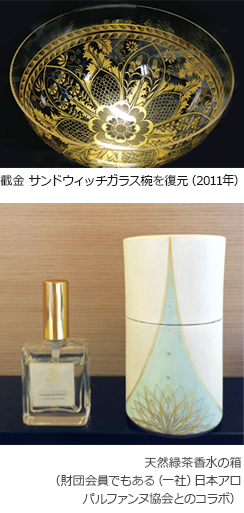

日本の工芸の特長は、日常使うものから美術品として鑑賞するもの、さらには神様に奉納する特別なものまで全てが含まれることです。西洋では美を鑑賞する『アート』と普段使う『クラフト』を分けて考えます。明治時代の役人がクラフトを工芸と、ラッカーを漆と結びつけたことから、150年以上誤解され続けています。私はこの誤解を解くために、工芸はKÔGEI、漆はURUSHIと、そのままの言葉での発信を進めています。

――日本人自身の理解も大切ですよね。

それが一番大事です。元々日本では、国宝に指定された絵画も、屏風や襖など、生活の中で使うもので、工芸と同じ価値観です。工芸は作って完成ではなく、使う人に渡って、その人が使い込んで初めて完成に至ります。作り手と使い手がコミュニケーションしながらモノを作っていく文化なのです。日本人は生活空間の中にアートを取り込んで来ました。この独自の文化を私たちは理解し、伝えていく必要があります。

漆器は保温力もあり酸にも強い

――生活に取り入れやすい漆器の役割は大きいですね。

皆さんが毎日食べるご飯。ご飯をなぜ陶磁器の茶碗で食べるのでしょうか。茶碗は熱い茶をいいタイミングで提供するために、早く冷める陶器や磁器が都合が良かったのですが、ご飯はゆっくり楽しんで食べたい。そうすると保温力のある漆器が最適なんです。

この話が80歳で3度目のエベレスト登頂にチャレンジする、プロスキーヤーの三浦雄一郎さんに伝わりました。6000m以上の極寒の地では、プラスチックや金属の器だと、温かい食べ物もすぐに冷めてしまうそうです。そこで私に「エベレストに持っていく漆器を作ってほしいと」言われて作りました。実際に登頂時に使ってくれて、本当に冷めないので体が温まり助かったそうです。また、雪を溶かして石が混じった水で漆器を洗わざるをえないのだけど、表面は傷になっても、割れたり剥がれたりはない。漆は強いんです。

――漆は洗い方とか扱いが難しいと言われますが。

それも誤解です。洗剤にも強い。酢の物も大丈夫。濃塩酸と濃硝酸を混ぜた金属も溶かす王水でも溶けない。洗った後も置いておけばすぐ水が切れます。毎日使うなら全然大丈夫。年に1回だけ使うようなものは、何か着いたまましまうとカビるから、すぐ拭き上げることは当然です。「扱いに気をつけて」と書いてあるのは、見えない工程の手を抜いてしっかり作ってない証拠です。

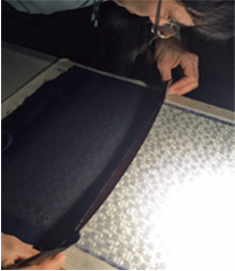

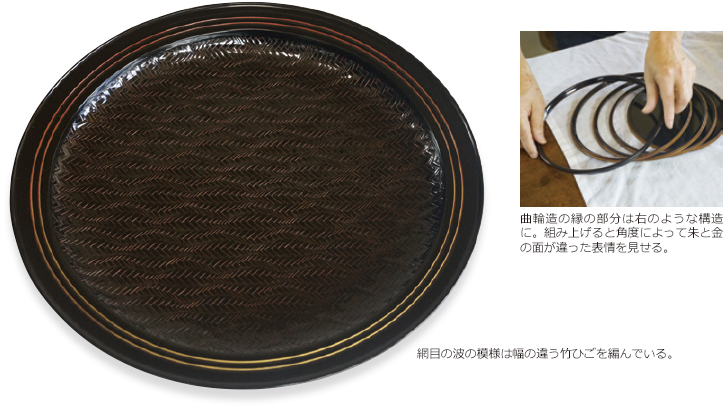

三浦雄一郎のエベレスト登頂隊が、ベースキャンプの食事で実際に漆塗りの椀を使っている風景。通常より重心を低くする工夫がされている。

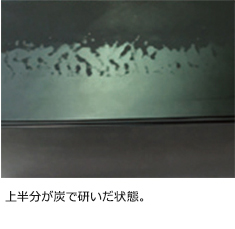

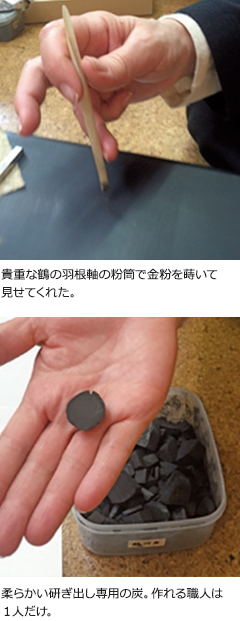

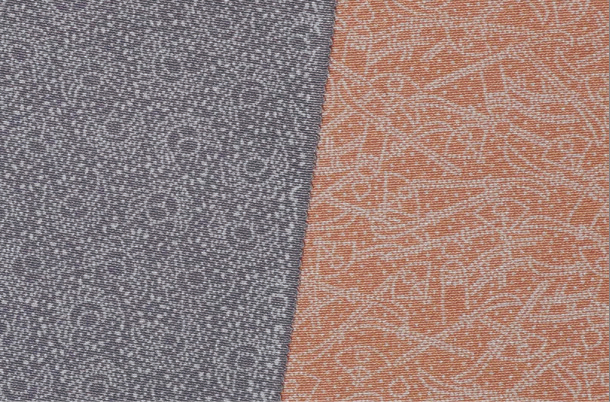

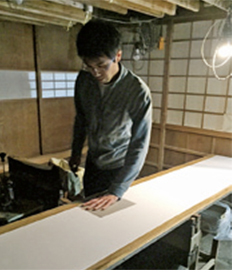

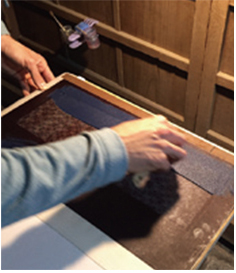

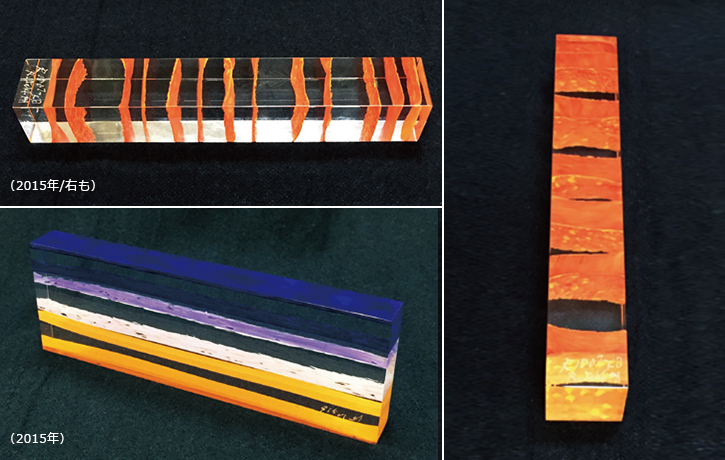

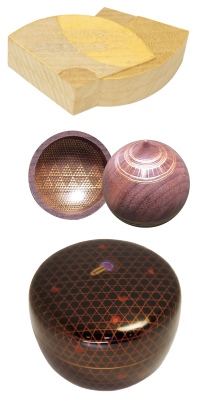

漆を塗り重ねる手順の見本。下地の工程だけで10数段階、塗っては研いでを繰り返す。完成したら途中は見えない。

子供に漆器の良さを体験してもらう

――しかし、売り場では良い物はいいお値段ですね。

値段が高くても丈夫に作ってあれば何10年でも使えるので、結果的には高くありません。問題なのは、漆に対する知識を正確に理解している売り場の人が少ないことです。これからは、小さな工房の良い作り手に出会える場をもっと作っていきたいです。

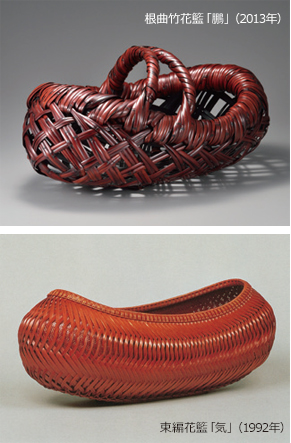

このシリーズにも登場した陶芸の前田さんや竹工芸の藤沼さんたちと、10歳以下の子供に体験してもらう場を提供しています。子供の時から質感を体で感じれば、目をつぶってもさわれば漆はわかる。大人になってからではプラスチックと違いがわからない。漆器の良さを小さい頃から体で覚えて貰う機会は重要だと思います。

――作り手としては何を次代に伝えたいですか。

技術や形を伝えるのは伝承。見えない価値観を伝えるのが伝統です。作るものは時代とともに変わって、その時代の人の美感を後世に伝えることが大事。そうしないと平成の感性を数百年後の人に伝えられないでしょ。

でもいつの時代も、面倒を嫌がると文化はなくなるんです。「手間があるから文化なんだよ」と、子供たちにも言っています。

聞き手:上野由美子

古代オリエントガラス研究家。UCL(ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン)考古学研究所在籍中。2012年国際日本伝統工芸振興会の評議員。ARTP副団長として王家の谷発掘プロジェクトに参加(1999年〜2002年)。聖心女子大学卒業論文『ペルシアガラスにおける円形切子装飾に関する考察』、修士論文『紀元前2000年紀に於けるコア・ガラス容器製作の線紋装飾に関する考察』ほか、執筆・著書多数。