日本の技

インタビュー 22

インタビュー 22

人形 岩田宏子氏

47歳の遅いスタートから、独自の技を持つ工芸作家に

47歳の遅いスタートから、独自の技を持つ工芸作家に

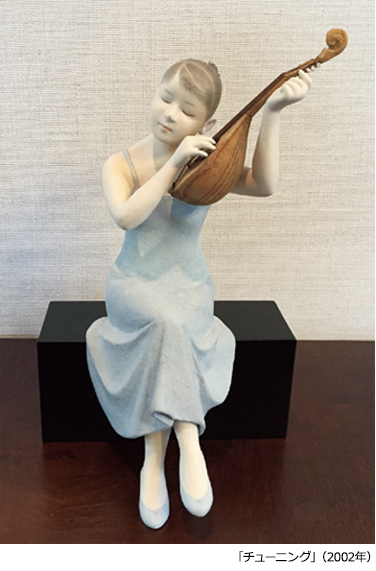

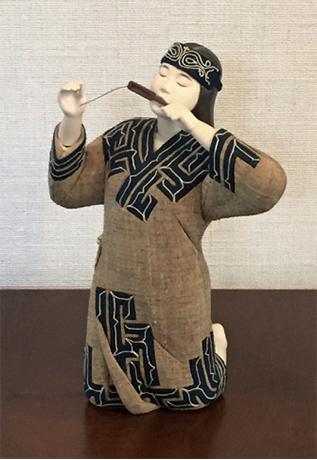

今にも動き出しそうな岩田宏子さんの木彫人形。本格的な人形制作は47歳になってからだった。遅いスタートにもかかわらず資質を磨き、伝統工芸人形展や日本伝統工芸展でたびたび入賞するほか、海外でも高く評価されている。

(聞き手上野由美子)

岩田宏子氏

- 1942年

- 山口県に生まれる

- 1989年

- 木彫人形制作を始める(芹川英子門下生)

- 1992年

- 第13回伝統工芸人形展 初入選

- 1995年

- 第42回日本伝統工芸展 初入選

- 1996年

- アメリカ・カリフォルニア州 Hakone Estate and Gardensにて作品展示

- 1997年

- アメリカ・カリフォルニア州 Foot Hill Collegeにて作品展示とレクチャー

- 1997年

- ハンガリー・ブタペストにてグループ展

- 2005年

- 日本とEUの民間文化交流の一環としてオーストリア・ウィーンの日本国大使館にて作品展示

- 2004年

- 第22回伝統工芸人形展にて日本工芸会賞受賞

- 2008年

- 第24回伝統工芸人形展にて日本工芸会賞受賞

- 現在

- 日本工芸会正会員

人との出会いが人形作りへと導いてくれた

――人形を始めたのは遅かったそうですが。

絵が好きで、大学は美大に行きたかったのですが親は反対でした。それでも熱意に負けて、東京藝大に受かるならと受験を許されましたが、奇跡的に二次試験まで通ったところで連れ戻されてしまいました。戦時中生まれという時代背景もあって、国家資格をとりなさいと医学検査技師の学校に行かされ、資格を取りましたが23歳で結婚。3人の子育てで絵からは離れていました。

その頃、母がお友達と集まって木目込(きめこみ)人形を作っていて、実家に帰ると仲間に入れてもらってたんです。先生に勧められ、教室で教えたりもしていました。そんな中、創作展で受賞を重ねるうちに、「岩田さん、これだけ作れるんだったら伝統工芸をやってみては?」と勧められたのがきっかけです。その世界のことをまったく知らないまま、その方が連れてって紹介してくださったのが、第一人者の芹川英子先生だったのです。それが1989年、47歳のときでした。

私の場合、人との出会いが作品作りに影響を及ぼしています。芹川先生もそうですし、2000年の秋山信子先生との出会いも大きかったです。重要無形文化財保持者の秋山先生を講師とした文化庁主催の研修会に参加できるという貴重な機会をいただき、乾漆について指導を受けました。

頭、手足、胴は一体となった形で彫り、衣装にも工夫

――岩田さんは木彫人形を得意としていますね。

自分に立体ができるのかと心配しましたけど、デッサンをしていたお陰か、あまり抵抗なく木を彫ることができました。木を彫っていることがとても心地良くて、そのまま自然と続けて今に至っています。

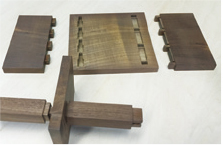

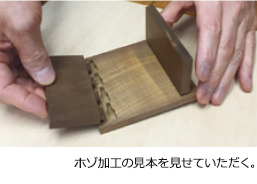

一般的には、木彫人形は頭、胴体、手足を別々に彫ることが多く、私もより柔らかな線を出すために、その方法で作るときもありますが、基本的には、丸太の断片から、頭、顔、手足、胴体と一体となった形で彫っています。まずデッサンに基づき全体を彫りあげ、次に時間をかけて、細かい所を納得がいくまでじっくりと彫っていきます。

――衣裳や顔はどうされているのですか。

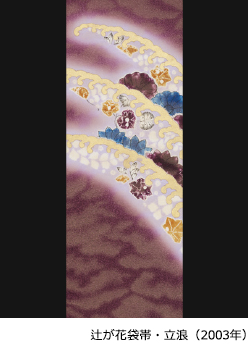

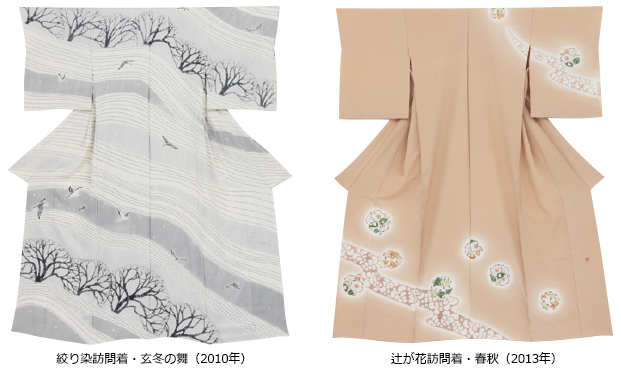

形ができあがると表面に胡粉(ごふん)を塗り重ねます。肌の色を出すと同時に、胴体の木地を引き締め、崩れやひび割れ防止にもつながります。その上に衣装を貼っていきます。私の独自の技法は糸貼りです。糸を何本かずつ平たく並べて貼っていき、衣裳を表現するのです。和装の人形の場合は、古い和服の布切れなどから適した柄(がら)の部分を切って、貼っていくことも多いです。糸貼りと布貼りの両方を使って仕上げることもあります。顔や髪の毛は、面相筆で描き込みます。

着物や端切れを集めているのですが、昔の布は手に入りにくいのが悩みです。和物の人形は、時代や職業、年齢、既婚か未婚かによって、着物の形、柄、帯の結び方などが細かく決まっているのです。思った模様がないときは、布に糸をはめ込んで独自の柄を作ることもあります。本音を言えば、あまり細かいことを気にせずもっと自由に表現してもいいのではと思うこともあり、最近は新しい作風に取り組むこともあります。

アメリカでは芸術に対する自由な感覚を学ぶ

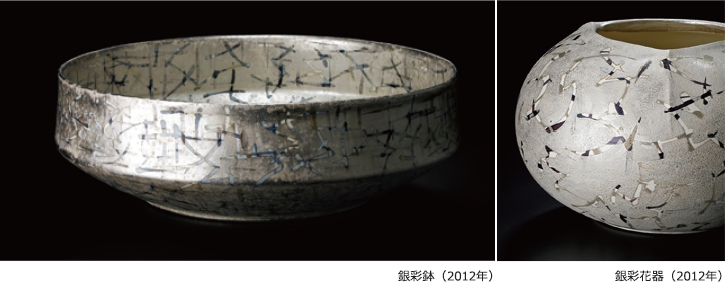

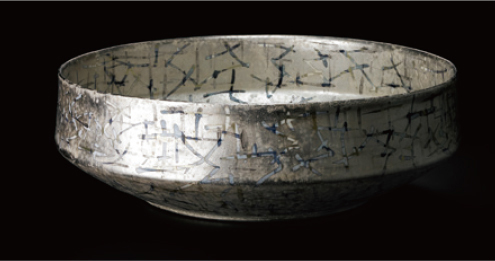

「祈り」(1993年)

「秋響」(1999年)

――海外で受けた影響も大きいそうですね。

夫のアメリカ赴任に同行した際、裸体デッサンをやりたいとカレッジに申し込んだんです。最初断られたのですが、作品を見せたら即OKになり、「授業料も要りません」と言われました。裸体デッサンのモデルも老若男女で、芸術に対する自由な感覚は学びましたね。その姉妹校の先生から、作品を飾って講義をしてほしいと依頼をされ、学生の助けを借りて英語で講義をしました。日本では無名なのに満席で、貴重な体験でした。

娘がドイツで音楽をやっている関係で、ヨーロッパにも友人が多く、みんな「日本の文化は素晴らしい」と言ってくださり、スイスやモナコの方が作品を買ってくださるなど、日本の工芸は国内よりも海外の方が高く評価される印象です。

――継承という点では難しさもあるようですが。

ぜひ新しい感覚の若い方に入ってきてほしいと思っています。ただ、胡粉やニカワを扱う地味な作業を何度も繰り返したり、どの工程も根気と経験が必要です。すぐには上手くなりませんから、好きでないと続かないんですね。それでも一作ごとに、表現することの楽しさと難しさを感じつつ、次は……との思いが継続の力になっているように思います。

聞き手:上野由美子

古代オリエントガラス研究家。UCL(ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン)考古学研究所在籍中。2012年国際日本伝統工芸振興会の評議員。ARTP副団長として王家の谷発掘プロジェクトに参加(1999年〜2002年)。聖心女子大学卒業論文『ペルシアガラスにおける円形切子装飾に関する考察』、修士論文『紀元前2000年紀に於けるコア・ガラス容器製作の線紋装飾に関する考察』ほか、執筆・著書多数。

![[財団助成事業報告] パリ8区区庁舎における展覧会](/docs/llm/magazine/waza/img/20-ttl.gif)

![パリ8区区庁舎における展覧会 [財団助成事業報告]](/docs/llm/magazine/waza/img/20-p02.jpg)